apt-get install synaptic

20111007

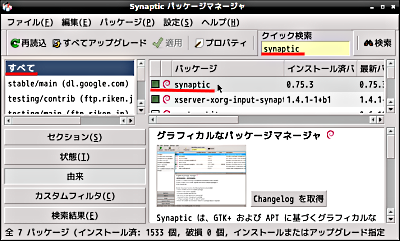

LXDEなデビアンのインストールが完了して再起動したら、まず、とにかく、synapticをインストールします(必須)。synapticは、GNOMEなデビアンにはデフォルトでインストールされますが、LXDEなデビアンには用意されていません。そこで、ターミナルからroot権限にて、コマンド「apt-get install synaptic」を入力してsynapticをインストールします。

- 「LXPanelメニュー」→「アクセサリ」→「システムターミナル・スーパーユーザーモード」(開く:LXTerminal)

- # apt-get install synaptic(入力)

# apt-get install synaptic

パッケージリストを読み込んでいます... 完了

依存関係ツリーを作成しています

状態情報を読み取っています... 完了

以下の特別パッケージがインストールされます:

apt-xapian-index docbook-xml libcairo-perl libglib-perl libgtk2-perl

libpango-perl librarian0 python-gnupginterface python-software-properties

python-xapian rarian-compat sgml-data software-properties-gtk

unattended-upgrades

提案パッケージ:

app-install-data python-xdg docbook docbook-dsssl docbook-xsl

docbook-defguide libgtk2-perl-doc xapian-doc perlsgml doc-html-w3 opensp

libxml2-utils dwww deborphan

以下のパッケージが新たにインストールされます:

apt-xapian-index docbook-xml libcairo-perl libglib-perl libgtk2-perl

libpango-perl librarian0 python-gnupginterface python-software-properties

python-xapian rarian-compat sgml-data software-properties-gtk synaptic

unattended-upgrades

アップグレード: 0 個、新規インストール: 15 個、削除: 0 個、保留: 0 個。

6,273 kB のアーカイブを取得する必要があります。

この操作後に追加で 23.9 MB のディスク容量が消費されます。

続行しますか [Y/n]? y

~~

~~

menu のトリガを処理しています ...

#

パッケージリストを読み込んでいます... 完了

依存関係ツリーを作成しています

状態情報を読み取っています... 完了

以下の特別パッケージがインストールされます:

apt-xapian-index docbook-xml libcairo-perl libglib-perl libgtk2-perl

libpango-perl librarian0 python-gnupginterface python-software-properties

python-xapian rarian-compat sgml-data software-properties-gtk

unattended-upgrades

提案パッケージ:

app-install-data python-xdg docbook docbook-dsssl docbook-xsl

docbook-defguide libgtk2-perl-doc xapian-doc perlsgml doc-html-w3 opensp

libxml2-utils dwww deborphan

以下のパッケージが新たにインストールされます:

apt-xapian-index docbook-xml libcairo-perl libglib-perl libgtk2-perl

libpango-perl librarian0 python-gnupginterface python-software-properties

python-xapian rarian-compat sgml-data software-properties-gtk synaptic

unattended-upgrades

アップグレード: 0 個、新規インストール: 15 個、削除: 0 個、保留: 0 個。

6,273 kB のアーカイブを取得する必要があります。

この操作後に追加で 23.9 MB のディスク容量が消費されます。

続行しますか [Y/n]? y

~~

~~

menu のトリガを処理しています ...

#

▼「LXPanelメニュー」→「設定」→「Synaptic パッケージマネージャ」(開く)

←synapticは、パッケージ(アプリケーション)のインストール・アップデート・アンインストールを管理するGUIツールです。マシン環境の整備には欠かせない重要なツールです。そして、パッケージの取捨選択が個別環境の使い勝手となるわけです。つまり、ここから自分専用のマシン環境を作り上げていくことになります。

それには、まず、各種パッケージがインターネット上にて配布されているリポジトリの管理から進めていく必要があります。リポジトリの管理は、syanpticメニューの「設定」→「リポジトリ」で編集することもできますが、そこでの編集が実際に反映されるファイル「/etc/apt/sources.list」を直接編集する作法を知っておくと理解が深まります。

▼「sources.list」:リポジトリの編集

- 「LXPanelメニュー」→「アクセサリ」→「ファイルマネージャ」(開く:PCManFM)

- 「PCManFMメニュー:移動」→「マイコンピュータ」→「ファイルシステム」→「etc」→「apt」

- 「PCManFMメニュー:ツール」→「rootユーザとして現在のフォルダを開く」

- 「sources.list」を右クリック→「Leafpad」(開く:編集▽)

deb http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ wheezy contrib non-free main

deb-src http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ wheezy contrib non-free main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates contrib non-free main

deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates contrib non-free main

deb-src http://ftp.riken.jp/Linux/debian/debian/ wheezy contrib non-free main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates contrib non-free main

deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates contrib non-free main

△LXDEの初期インストール時点では、「main」セクションのみが設定されているところへ、「contrib」と「non-free」のセクションも追加記述しておきます。こうすることによって、パッケージの選択肢が増えることになります。他にも、デビアンから利用できるリポジトリがあれば、この「sources.list」ファイルに情報を追加していけばいいわけです。

- 「synaptic」で「再読込」

gdebiとgdm3のインストール

20111011

synapticが使えるようになったら、まず、gdebiとgdm3をインストールします。

gdebiは、ローカルから任意のアプリケーションソフトをインストールする際の[*.deb]ファイルを対象としたGUIなパッケージインストラーです。

gdm3は、一般ユーザのログイン・ログアウト環境を整備する目的で導入します(ディスプレイマネージャを、デフォルトなxdmからgdm3へ変更する)。

gdebiは、ローカルから任意のアプリケーションソフトをインストールする際の[*.deb]ファイルを対象としたGUIなパッケージインストラーです。

gdm3は、一般ユーザのログイン・ログアウト環境を整備する目的で導入します(ディスプレイマネージャを、デフォルトなxdmからgdm3へ変更する)。

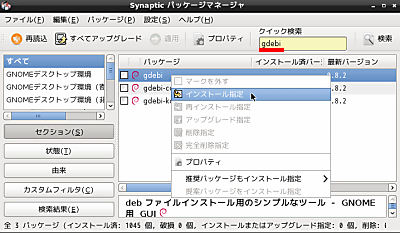

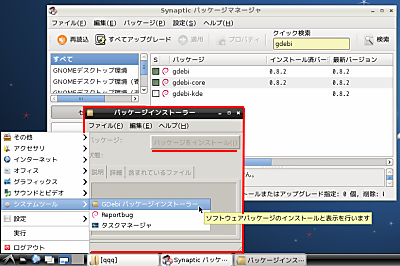

▼gdebiのインストール

【1】

【1】1.synapticのクイック検索入力欄に「gdebi」と入力します。

2.パッケージリストにリストアップされた「gdebi」を右クリックして「インストール指定」を選択します。

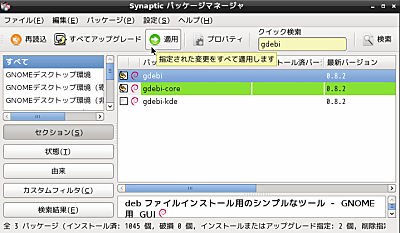

【2】

【2】1.依存関係により「gdebi-core」も自動的に「インストール指定」対象となります。

2.「適用」ボタンをクリックします。

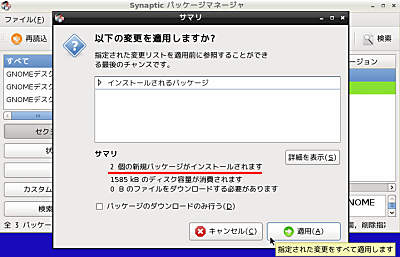

【3】

【3】1.「サマリ」ウィンドウが開き、インストールの確認メッセージが表示されます。

2.「適用」ボタンをクリックします。

【4】

【4】1.インストール完了。

2.「gdebi」 と「gdebi-core」が「インストール済」のマークに変わっています。

【5】

【5】1.「LXPanelメニュー」→「システムツール」のカテゴリに「GDebiパッケージインストラー」の項目が追加されていることが確認できます。

2.「GDebiパッケージインストラー」をクリックすると、「パッケージインストーラーが開きます」。

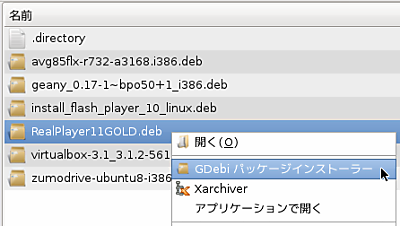

【6】

【6】1.ファイルマネージャの「PCManFM」を開いて、保管されている任意の「*.deb」ファイルを右クリックすると、「GDebiパッケージインストーラー」の項目が組み込まれて表示されることが確認できます。

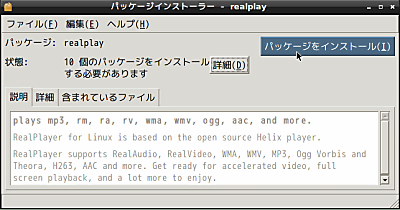

【7】

【7】1.上記の手順で、「GDebiパッケージインストーラー」の項目をクリックすると、指定の「*.deb」ファイルを対象に「パッケージインストーラー」が立ち上がってきます。

2.「パッケージをインストール」ボタンをクリックします。

3.「*.deb」ファイルのインストール完了

※「gdebi」を使わない場合は、ターミナルから「dpkg」コマンドを使って「*.deb」ファイルをインストールします。

▼gdm3のインストール

(※追記:「gdm3からkdmへ変更(ディスプレイマネージャ)」参照)20111118

【1】

【1】1.gdebiの時と同様に、synapticのクイック検索入力欄に「gdm3」と入力します。

2.パッケージリストにリストアップされた「gdm3」を右クリックして「インストール指定」します。

3.「適用」ボタンをクリックして進めます。

4.インストールの進行途中で、「ディスプレイマネージャの選択画面」が表示されますので、ここで「gdm3」を選択して「進む」をクリックします。

5.インストールが完了します。

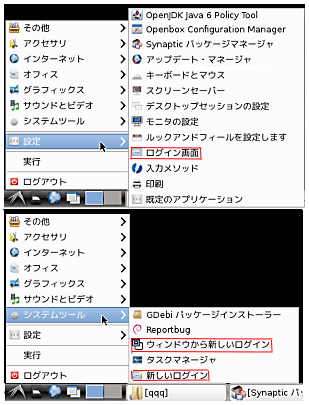

【2】

【2】1.「gdm3」のインストール完了後、メニュー項目を確認してみます。

2.「設定」のカテゴリに「ログイン画面」の項目が追加されいます。

3.「システムツール」のカテゴリに「ウィンドウから新しいログイン」・「新しいログイン」が追加されています。

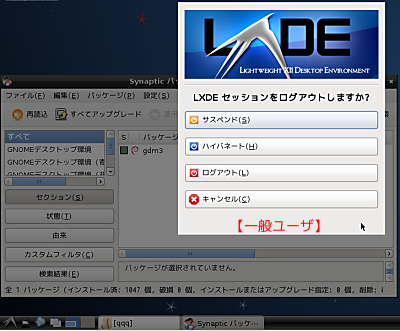

【3】インストール直後のログアウト画面

【3】インストール直後のログアウト画面1.「一般ユーザ」でのログアウト画面に「サスペンド」と「ハイバネート」の項目が追加されています。

2.「gdm3」をシステムに反映させるために「再起動」します。

3.「LXPanelメニュー」→「アクセサリ」→「システムターミナル・スーパーユーザーモード」を起動して、

# reboot

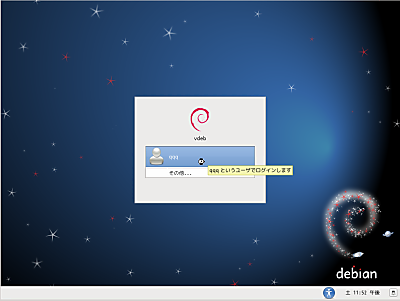

【4】ログイン画面(gdm3)

【4】ログイン画面(gdm3)1.最起動後のログイン画面が「xdm」から「gdm3」の様式に変わっています。

2.「一般ユーザ」でログインします。

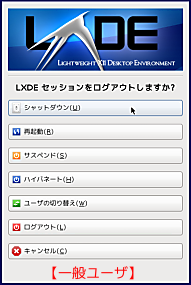

【5】ログアウト画面(gdm3)

【5】ログアウト画面(gdm3)1.「ログアウトメニュー」の中に、「シャットダウン」・「再起動」・「ユーザの切り替え」項目が追加されています。

2.以上で、「一般ユーザ」から直接「シャットダウン」・「再起動」操作ができるようになりました。

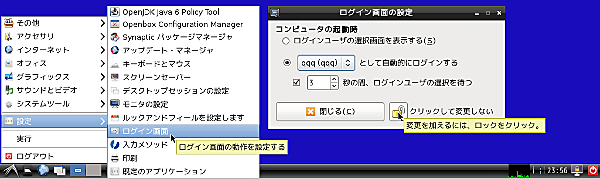

【6】自動ログインの設定(gdm3)

【6】自動ログインの設定(gdm3)1.「再起動する度に、お決まりのユーザ名とパスワードを入力するのが面倒だ。」という場合は、「自動ログインの設定」をしておくと手間が省けます。

2.「LXPanelメニュー」→「設定」→「ログイン画面」

3.「ログイン画面の設定」ウィンドウが開きます。

4.右下のロックされた鍵アイコンをクリックしてrootのパスワードを入力します。

5.自動ログインするユーザ名を指定します。

6.自動ログインするまでの待機時間を設定します。(数秒)

7.右下のロックが外れている鍵アイコンをクリックします。

8.「閉じる」ボタンをクリックします。

9.試しに「再起動」してみる。

update-notifierの導入

20111013

各種パッケージのアップデートは、リポジトリの中でメンテナンスされています。ですから、どのパッケージがいつアップデートされたのかを知る必要があります。手順的には、前出のsynapticを開いて「再読込」操作でアップデート情報を確認することができますので、その時点でアップデートを適用すれば良いわけです。しかし、アップデート情報をいつのタイミングで取得するのか、そのキッカケはなかなか掴みにくいものです。最も、「毎日必ず1回は定期チェックする」という習慣を身に付けておけばよいのかもしれませんが、それもままならないのが世の常でしょう。

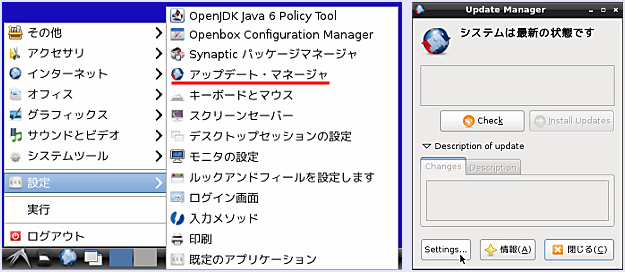

そこで、導入しておきたいのがアップデート情報を通知する「update-notifier」というパッケージです。synapticからインストールしておくと重宝するでしょう。update-notifierをインストール指定することによって、依存関係からupdate-manager-gnomeも導入され、「LXPanelメニュー」→「設定」の中に「アップデート・マネージャ」という項目が追加されます。

【1】

【1】1.「アップデート・マネージャ」をクリック

2.rootのパワードを入力

3.「Update-Manager」のウィンドウが開きます。

4.ウィンドウ左下の「Settings」ボタンをクリック

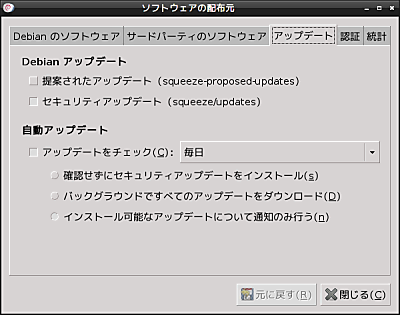

【2】

【2】1.「ソフトウェアの配布元」(Software Sources)ウィンドウが開きます。

2.「アップデート」タブを開く。

3.「自動アップデート」項の「アップデートをチェック」にチェック「レ」を入れ、周期を「毎日」に設定します。

4.「インストール可能なアップデートについて通知のみ行う」にチェック「レ」を入れます。

5.「閉じる」ボタンをクリック

以上で、update-notifierの準備が整いました。

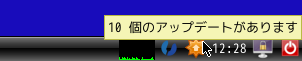

【3】

【3】1.自動アップデートがアップデートを検知すると、パネルの通知領域にアップデートの通知アイコンが表示されます。

【4】

【4】1.アップデートの通知アイコンをクリックして「Update-Manager」からアップデートの適用操作を行っても良いのですが、synapticでの操作性に慣れるという意味でも、アップデートの適用操作はsynapticから行うよう心がけたほうが良いでしょう。

2.synapticを開くと、アップデートされているパッケージに★印が付いた状態で表示されます。

3.「すべてアップグレード」ボタンをクリックします。

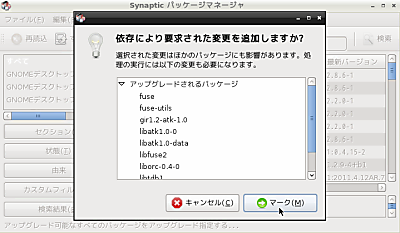

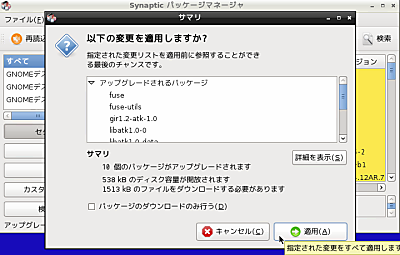

【5】

【5】1.依存関係も含めたアップデート(または、新規インストール)されるパッケージ一覧の確認ウィンドウが開きます。

2.「マーク」ボタンをクリックします。

【6】

【6】1.マークされたアップデートパッケージが反転表示されます。

2.「適用」ボタンをクリックします。

【7】

【7】1.「サマリ」ウィンドウが開き、インストールの確認メッセージが表示されます。

2.「適用」ボタンをクリックします。

以上で、アップデートの適用が完了し、パネルの通知領域に表示されていたアップデートの通知アイコンは消えます。

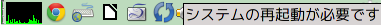

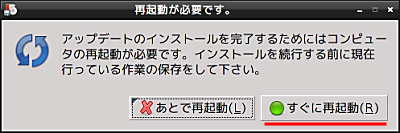

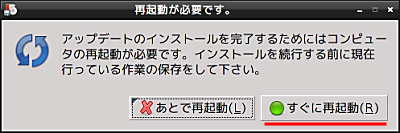

▼システムの再起動

アップデートの際に、アップデートされたパッケージの種類によっては、システムの再起動が必要となる場合があります。そのような場合は、パネルの通知領域に「システムの再起動」アイコンが表示されます。

「システムの再起動」アイコンをクリックして、▽

「すぐに再起動」ボタンをクリックします。△

アップデートの際に、アップデートされたパッケージの種類によっては、システムの再起動が必要となる場合があります。そのような場合は、パネルの通知領域に「システムの再起動」アイコンが表示されます。

「システムの再起動」アイコンをクリックして、▽

「すぐに再起動」ボタンをクリックします。△

無線 LAN を使用できるようにする

で、ログインしたはいいのですがそのままの状態では無線 LAN が使用できませんでした。 これは、ネットワークマネージャが LXDE では自動起動しないことが問題のようです。

ネットワークマネージャの自動起動の設定ファイルは "/etc/xdg/autostart/nm-applet.desktop" にあるので、このファイルを編集します。

ファイル内に

OnlyShowIn=GNOME;XFCE;

などと書かれた行があると思います。 ここに LXDE も追加してやる必要があります。

OnlyShowIn=GNOME;XFCE;LXDE;

こんな感じです。

"/etc/xdg/autostart/" 以下のファイルをいじっても Ubuntu 9.04 ではうまく動かない という記述もありましたが、うちの場合はネットワークマネージャに関しては "/etc/xdg/autostart/nm-applet.desktop" に対する上述の変更だけで対応できました。

ちゃんと起動したかどうかの判断ですが、ちゃんと起動していればログイン後タスクトレイにネットワークマネージャのアイコンが現れるので、それで判断できると思います。

画面解像度の設定

U100 (ネットブック) の画面だけに出力している場合は、画面解像度はちゃんとなっていていいのですが、外部ディスプレイに表示すると解像度を変更したくなります。

しかし、色々調べたのですが LXDE は GUI で解像度の変更を行うのは (デフォルトでは) 無理っぽい (本当か?) です。 ではどうするかというと、XRandR コマンドを使用すれば良いようです。 「デュアルディスプレイを使う」 の記事が参考になりました。

けど個人的には X11 の設定でなんとかしたいなぁと思ったり。 ".xinitrc" あたりをいじれば出来るのかな・・・。

XRandR に関して 【June 06, 2009 (20:03) 追記】

色々調べてみたら、XOrg 7.4 あたりから、画像解像度の変更は XRandR を使用するようになったみたいですねぇ。 というわけで xrandr コマンドを使用することにしました。

壁紙の変更 【June 06, 2009 (20:03) 追記】

あと画面解像度を色々弄る中で、余計な設定も弄っちゃってデスクトップの壁紙が表示されなくなっちゃいました。 で、戻そうと思っても戻し方がわからない!

デスクトップの設定ってどこでやってるんですかー!!! と超悩みながら色々調べること数時間。 ようやく 『ファイルマネージャは PCManFM で、デスクトップのアイコンや背景なども管理する』 という記述を発見。

PCMan File Manager の設定から壁紙を設定することが出来ました! "Manage the desktop and show file icons" にチェックが入っていると、デスクトップの管理をファイルマネージャが行うようです。 チェックが入っていない場合はウィンドウマネージャが管理するっぽいですね。

Ubuntu 14.04 LTS (Trusty Tahr)でハイバーネートを有効にする方法

Ubuntu 13.10から14.04にアップグレードしたら、ハイバーネートが使えなくなっていたので、調査。

方法

まずエディタで以下のファイルを新しく作成・編集する。

$ sudo vim /var/lib/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

以下のように入力して保存。

Re-enable hibernate by default in upower]

Identity=unix-user:*

Action=org.freedesktop.upower.hibernate

ResultActive=yes

[Re-enable hibernate by default in logind]

Identity=unix-user:*

Action=org.freedesktop.login1.hibernate

ResultActive=yes

再起動すれば、ハイバネートが追加されます。

エフェクトがいろいろおかしい。

0 件のコメント:

コメントを投稿